РАЗУДАЛАЯ БИОГРАФИЯ ФЕДОРА ШАЛЯПИНА — ЖЕМЧУЖИНЫ ОПЕРЫ, ИЗУМРУДА ПЬЯНСТВА И БРИЛЛИАНТА ХОЖДЕНИЯ ПО ДАМАМ. Как Музыканты шутят.. История одной фотографии…

Несмотря на то что управляющий московской конторой Императорских театров Сергей Трофимович Обухов шел на службу, он пребывал в благостном расположении духа. Он только что сытно позавтракал, а его усы послушно приняли нужную форму при утреннем туалете. Да и погоды стояли отменные.

Когда Сергей Трофимович зашел в прохладное парадное своей конторы, настроение его благодаря игривым взглядам дам, встреченных по дороге, было еще лучше прежнего. Приглаживая волосы, управляющий степенно проходил анфиладу залов и преодолевал суровые лестничные пролеты, пока наконец не добрался до собственной приемной.

— Всех просителей отошлите до после обеда, а сами через полчаса пожалуйте ко мне с тетрадями, будем отчет составлять.

Седовласый секретарь издал неопределенный звук, означавший, видимо, высшую степень покорности. Но, едва за патроном закрылась дверь, он впился глазами в ее лакированную поверхность. И точно, через считанные секунды из двери раздался душераздирающий вопль, а еще через полсекунды Сергей Трофимович как ошпаренный выскочил из кабинета.

— Это!.. Это что же!.. Спасайтесь!.. — не договорив, Сергей Трофимович опрометью выскочил из собственной приемной. Звук его побега заглушил могучий хохот, раздавшийся из-за огромного шкафа. Секретарь укоризненно покачал головой.

— Негоже, Федор Иванович. Что за шутки детские, право?

Из-за шкафа тем временем вылезла фигура. Знатная, надо признать, фигура. Высокий человек крепкого сложения со светлыми волосами, такими же светлыми ресницами и открытым смеющимся лицом.

— А что, хорошо я придумал? — отсмеявшись, спросил богатырь.

Оба перевели взгляд на распахнутую дверь кабинета Обухова. Там, прямо на столе управляющего, дымилась и плевалась искрами бомба.

— Это я у Коровина краску взял, арбуз обмазал и воткнул в него «монашку». Экая бомба-красавица у меня получилась!

— Шутник вы, Федор Иванович, да за шутку наказать могут. Посмотрим, что вам Сергей Трофимович выговорит.

Но, когда проделка открылась, Сергей Трофимович, уже успевший вернуться из своего позорного бегства на улицу, лишь поджал губы.

— Вам, Федор Иванович, все допустимо…

Так обычно шутил солист его императорского величества Федор Иванович Шаляпин.

Маленькая скважина

То ли в избе душно, то ли в голове жар — не мог разобрать маленький Федя. Он приоткрыл глаза, но в темноте можно было увидеть лишь застенчивый свет лампады, охранявшей угол. Федя ловко засунул руку под ватник, на котором спал, и удовлетворенно вздохнул. Здесь он, миленький. Клавесин. Вот странное дело! Когда он по особому велению судьбы выиграл клавесин, родители строго-настрого запретили приближаться к дорогой игрушке. А Федя рассчитывал наконец выучиться выделывать руками такие же волшебные звуки, как дочь купца Лисицына, жившая неподалеку и имевшая в своем распоряжении фортепьяно. Но куда там! Родители водрузили клавесин на почетное место, и он стоял там — прекрасный и неприступный. Едва Федор касался заветного сокровища, слышался окрик матери или выговор отца, всегда в таких случаях почему-то обзывавшего сына «скважиной». Зато стоило Феде захворать, как его решено было переложить с пола, где он обычно спал, на клавесин. Играть на нем по-прежнему было нельзя, а вот спать — на здоровье.

Первым собственным музыкальным инструментом Федора стала скрипка. Отец поддался на уговоры и купил на «толчке» полуживой агрегат. Едва взяв в руки скрипку, Федя принялся усердно пиликать. Спустя пару минут отец изрек:

— Ну, скважина, если это будет долго, так я тебя скрипкой по башке!

|

Бате можно было верить. Бил он и Федю, и мать его, и маленьких брата и сестру много и от души. Пил и бил. Впрочем, в Суконной слободе в Казани, где в 1873 году и родился Федя, иного воспитания и не было. Отец Федора, Иван Шаляпин, считался своего рода местной диковинкой. Он был не обычный крестьянин, а грамотный. Каждый день уходил спозаранку на службу и там переписывал важные бумаги. И хотя его старший сын Федя перебывал в нескольких школах и даже на службе у сапожника и скорняжника, Иван Шаляпин прочил его в дворники. Именно эта профессия казалась ему наиболее оплачиваемой и стабильной.Сам же Федор хотел петь. Он пел, сколько себя помнил. Сначала с матерью. Потом появилась в доме его тетка — выкупленная из борделя красавица Анна с чудным голосом. Пел Федя и на работе, и во время отдыха. Осмысленность это занятие приобрело, когда Шаляпин попал к своему первому учителю, регенту местного церковного хора. Вскоре наравне со служением в храме обыкновенном в жизни двенадцатилетнего Феди появился храм искусства.В мемуарах «Страницы из моей жизни» Шаляпин описывал свое первое посещение Казанского театра: «Не отрывая глаз я смотрел на сцену… буквально разинув рот. И вдруг, уже в антракте, заметил, что у меня текут изо рта слюни. Это очень смутило меня. Надо закрывать рот, сказал я себе. Но когда занавес снова поднялся, губы против воли моей опять распустились». До этого вечера самым ярким зрелищем в жизни Феди были балаганные выступления местного премьера Яшки Мамонова. Теперь ему казалось, что он познал зрелище совсем иного уровня. Это был роковой момент: гильдия дворников навсегда потеряла Федю Шаляпина. |

Голодные дебюты

Остальные события этого периода первого увлечения театром как-то сами собой отступили на задворки. И влюбленность в гимназистку, ходившую уточкой и прозванную Федором Дульцинеей Тобольской, и первая близость с женщиной — красивой, но полусумасшедшей дочерью соседской прачки. Федя закончил обучение в школе, начались скитания по различным службам, преимущественно по писчей части. Нелюбимая работа особенно тяготила Федю оттого, что пение стало невозможным из-за ломавшегося голоса.

Он с треском, а также с хрипами и визгами провалил прослушивание в хор Казанского театра. Вместо Шаляпина взяли какого-то долговязого паренька с окающим говором. Уехав от родителей, Федор плавал по Волге на разных пароходах, подрабатывал крючником. Работа была не из приятных: «В первый же день пятипудовые мешки умаяли меня почти до потери сознания. К вечеру мучительно ныла шея, болела поясница, ломило ноги, точно меня оглоблями избили». Отдыхал Федя в казанском Панаевском саду, где играли оперетку.

Голос его к этому времени вполне восстановился, превратившись в убедительный бас. Как-то вечером один из завсегдатаев сада сообщил Феде, что антрепренер Семенов-Самарский, бывший артист с эффектными нафабренными усами, собирает хор для Уфы. Шаляпин на следующий же день ринулся к антрепренеру. Тот царственно восседал на стуле в своем гостиничном номере в шелковом халате и с обсыпанным белой пудрой лицом. Федя прибавил себе пару лет, назвавшись девятнадцатилетним, и соврал, что знает партии «Севильского цирюльника» и «Кармен». Но чтобы уж наверняка взяли, заявил, что готов работать без жалованья. Такой пыл не мог не импонировать — Шаляпина зачислили в хор, назначили двадцать рублей и даже обещали аванс. Федор не знал, что такое аванс, но интуитивно слово это ему очень понравилось.

В Уфе Федор показал себя с наилучшей стороны. Он помогал решительно всем: коллегам по хору, солистам, рабочим сцены. Подавал, приносил, служил. Видя такое рвение, Семенов-Самарский назначил Шаляпина старшим по статистам. А на святки решено было ставить оперу «Галька». Исполнитель роли Стольника с характерной фамилией Сценариус вел себя на репетициях вызывающе и в конце концов так надоел Семенову-Самарскому, что тот накануне премьеры перепоручил роль Федору Шаляпину. Это было и волнительно, и страшно. «Домой я почти бежал, торопясь учить, — вспоминал певец. — И всю ночь провозился с нотами, мешая спать своему товарищу по комнате». Выступление прошло на ура. Особенно зрители аплодировали, когда Шаляпин на сцене с грохотом сел мимо стула.

Следующие несколько месяцев Федору не слишком везло. Он сменил труппу Семенова-Самарского на труппу некого Дергача, затем попал в лапы авантюриста Лассаля, устроившего несколько провальных спектаклей в Баку и растворившегося в воздухе. Шаляпин услышал, что Семенов-Самарский в Тифлисе набирает новую труппу, и устремился туда. Но в Тифлисе антрепренера не оказалось, а деньги уже давно кончились.

Шаляпин привык голодать по двое суток, здесь же его вынужденный пост длился по три-четыре дня. Голод довел до помутнения рассудка: Федор решил покончить с собой — зайти в оружейный магазин, попросить револьвер и застрелиться.

Когда изможденный, в оборванной одежде Шаляпин уже взялся за ручку (двери, не револьвера), его окликнули. Радушный итальянец Понте, знакомый Федору по труппе Семенова-Самарского, схватил самоубийцу под мышки и привел домой, где его жена накормила Шаляпина макаронами. Понте разрешил молодому человеку жить у него сколько душе угодно. Отъевшись и отоспавшись, Федор нашел небольшой заработок — пел за два рубля в саду.

Первая шуба

Не только профессиональная, но и личная жизнь налаживалась. Шаляпин быстро приобрел известность как любитель дам, причем совершенно разных. Его богатырской энергии хватало и на горничных, и на их хозяек. Благо с внешностью ему повезло: высокий, стройный блондин огромной силы. А сила была весьма кстати: Шаляпин постоянно попадал в драки — то из-за своих связей с чужими женщинами, то из-за собственного горячего норова.

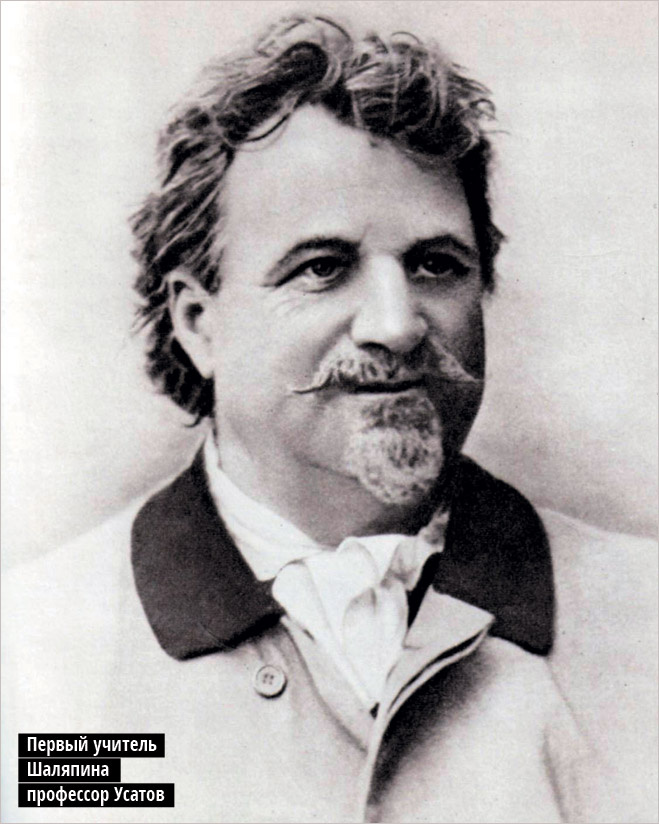

Там же, в Тифлисе, Шаляпин встретил первого своего серьезного учителя — бывшего солиста Императорских театров профессора Дмитрия Андреевича Усатова. Пожилой щеголеватый человечек, вечно окруженный лающими мопсами, согласился послушать Федора. Сказал: «Ну что ж, давайте покричим». Сев за рояль, Усатов внимательно слушал Шаляпина. «Но, когда я, взяв высокую ноту, стал держать фермату, профессор, перестав играть, больно ткнул меня пальцем в бок». На робкий вопрос Федора, можно ли ему учиться музыке, Усатов твердо ответил: «Должно!» И назначил из своего кармана стипендию в десять рублей.

Усатов учил Шаляпина не только пению. Сажал за свой шикарный стол, где лежала не одна ложка, а несколько приборов, подавали странные блюда вроде зеленой жидкости с плавающей в ней яйцом. Однажды профессор заявил подопечному: «Послушайте, Шаляпин, от вас дурно пахнет. Вы меня извините, но это нужно знать. Жена моя даст вам белья и носков — приведите себя в порядок!»

Именно Усатов отвел Шаляпина в оперный театр Тифлиса, где ученику уважаемого профессора быстро стали поручать главные басовые партии. Шаляпин блистал аж в двенадцати ролях, из которых зрителю более всего полюбились партии Мельника в «Русалке» и Тонио в «Паяцах». Закончив сезон 1894 года, Шаляпин отправился покорять Петербург.

Федор заселился в гостиницу «Пале-Рояль», купил соболью шубу, начал посещать рестораны, обзавелся богемными друзьями. Художник Константин Коровин, написавший книгу о своей дружбе с Шаляпиным, вспоминал, что, когда первый раз увидел Федора на сцене в костюме Мефистофеля не по размеру, его поразил тембр голоса певца — «необычайной красоты и какой-то грозной мощи». Познакомился Шаляпин и с Алешей Пешковым, больше известным как Максим Горький. Федор и Алексей быстро сблизились и долгие годы были лучшими приятелями. Во время очередной посиделки Пешков рассказал, как его приняли в хор Казанского театра. «Так это был ты!» — проревел Федор, вспомнив обошедшего его на прослушивании долговязого паренька с говором.

В Мариинском театре не было недостатка в басах и бюрократах. Из-за обилия первых Шаляпин едва ли часто выходил на сцену, вторые не давали ему творческой свободы. Мариинский театр глубоко разочаровал Шаляпина.

Становление гения

То ли дело Мамонтовский театр, в котором певец пел в межсезонье! Савва Мамонтов, миллионер и меценат, не отказывал Шаляпину ни в чем — ни в ролях, ни в деньгах. Мамонтов зазывал Федора в Москву, обещая огромное жалованье и свободу творчества. Серый осенний Петербург и цензура Императорских театров после великолепия театра Мамонтова убивали. К тому же в мамонтовской труппе имелась прелюбопытная балерина — немного печальная и крайне загадочная итальянка с мелодичным именем Иола Торнаги.

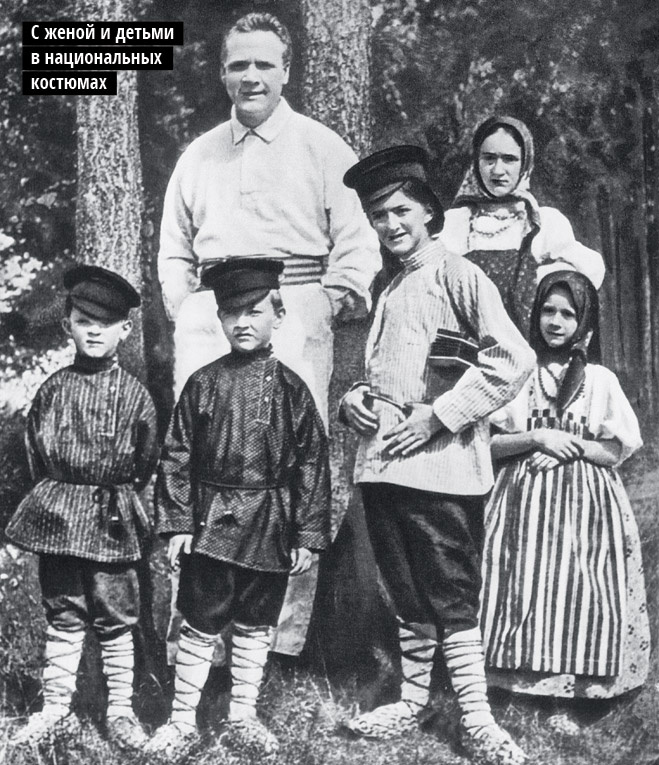

Несмотря на свой обширный опыт с женщинами, 23-летний Шаляпин был сражен такой экзотикой. Он подсаживался к Торнаги и с жаром повторял ей единственные известные ему итальянские слова: «Allegro, andante, religioso, moderato!» Выбор между театрами был сделан. Мамонтов заплатил неустойку Мариинскому театра — гигантскую сумму в 3600 рублей. Федор стоил того: московская публика валом валила на мощный голос красавца Шаляпина. А летом 1898 года в деревне Гагино Шаляпин и Торнаги обвенчались. Проливной дождь не позволил молодым и их друзьям поехать праздновать после венчания, и веселая компания выпила весь кагор в доме священника.

Супружеское счастье не помешало Шаляпину продолжать жить полной жизнью: блистать на сцене, пить запойно, крутить романы. Успех Федора в Москве отрезвил руководство Мариинского театра, и оно стало бороться за возвращение баса, на этот раз уже в качестве ведущего солиста. Когда перед выходом в роли Сусанина в Мариинке Шаляпин швырнул гардеробщику красные сапожки и велел принести лапти, приказание выполнили безропотно.

Шаляпин получал огромные деньги. Но ему всегда было мало, отчего многие знакомые упрекали солиста в скупости. Друзья, зная эту черту Федора, подшучивали над ним. Уговаривали официанта в ресторане внести в счет поросенка и затем с серьезными лицами доказывали вспотевшему от волнения Шаляпину, что да, был поросенок: «Ты же его сам съел, Федя. Не помнишь?» Официант не выдерживал взволнованного вида певца и, сжалившись над ним, восклицал: «Это они шутить изволят, Федор Иванович!»

Голодное детство и юность научили Шаляпина держаться за каждый рубль. Справедливости ради надо сказать, что деньги эти он брал за дело. Не было в Мариинском театре человека, который серьезнее бы относился к своей работе. Он, в частности, объявил, что неписаный закон театра репетировать с одиннадцати утра до часу дня, и ни минутой больше, — вздор. Если надо, репетировать следует целый день. Он ссорился с хором, с дирижером, с рабочими сцены, требуя от всех максимальной отдачи. Этим, конечно, Шаляпин не мог не раздражать людей. Зато каждая его роль была успехом, будь то Досифей в «Хованщине» или Сальери в «Моцарте и Сальери».

Как-то раз перед выступлением певца в образе Бориса Годунова в его гримерную зашел великий князь Владимир Александрович. Уже обласканный вниманием публики и власти, Шаляпин продолжил гримироваться. На вопрос великого князя, учит ли Федор Иванович какие-то новые партии, Шаляпин, вздохнув, ответил: «Некогда, ваше высочество… У меня француженка, ваше высочество, и какая!» Посмеиваясь, великий князь поинтересовался, давно ли с ним приключилась эта француженка. «На днях…» — мечтательно ответил солист. Уже через минуту, готовясь к выходу, Шаляпин нашептывал другой балетной танцовщице: «Если бы я не был женат… Вы так прекрасны!» И тут же, вмиг приняв облик обреченного царя, шагнул на сцену со словами: «Чур, чур, дитя! Не я твой лиходей…»

Кутила, скандалист, кумир

Частые поездки за границу навели на Федора лоск. Но все же недостаточный. Как-то сидя рядом с Врубелем на званом обеде, Шаляпин к рыбе велел налить себе красного вина. Врубель поморщился, налил соседу белого и отчеканил: «В Англии вас никогда бы не сделали лордом. Надо уметь есть и пить, а не быть коровой. С вами сидеть неприятно рядом». Если Шаляпин и не накинулся тут же на Врубеля, то только потому, что испытывал трепет перед уважаемыми людьми искусства. Зато в драку с обыкновенным людом лез с удовольствием и почти всегда выходил победителем благодаря своей огромной силе.

Однажды на глазах у Коровина толпа, завидев Шаляпина, решила качать своего кумира. «Двое, подбежав, схватили Шаляпина — один поперек, другой за ноги, — вспоминал Коровин. — Шаляпин увернулся, сгреб какого-то подбежавшего к нему парня и, подняв его кверху, бросил в толпу. Парень крякнул, ударившись о мостовую». В драки Шаляпин влезал и добровольно, и по принуждению, и трезвый, и пьяный. Больше, конечно, пьяный. «Трактир с детства был для меня местом, где люди всегда интереснее, веселее и свободнее, чем дома», — признавался Шаляпин.

С приходом славы посещение трактиров становилось затруднительным: малознакомые поклонники шаляпинского таланта рвались с этим талантом расцеловаться. Шаляпин, конечно, отказывался — «хотя бы под тем предлогом, что он (желающий целоваться. — Прим. ред.) не женщина». Считавший себя оскорбленным проситель требовал сатисфакции. Завязывалась драка. Петербургские, московские, а вслед и заграничные газеты без устали перепечатывали скандальные истории о Федоре Ивановиче. Были среди них и правдивые. В ресторане «Эрмитаж» Шаляпин снял со своего друга котелок, велел половому принести яиц и спиртовку и поджарил на глазах у аристократической публики в дымящемся котелке яичницу. В другой раз вместе с Коровиным разыграл их общего друга — архитектора Мазырина по прозвищу Анчутка. Мазырин приехал погостить в деревню Коровина, где уже отдыхал Шаляпин, и принялся рассказывать приятелям о своем последнем страстном увлечении — спиритизме. И тогда Шаляпин с Коровиным решили подговорить мужика Герасима поджечь ночью за курганом, близ дачи, сухой спирт, обмотаться в простыню и качаться из стороны в сторону. В полночь Шаляпин с Коровиным вызвались показать Анчутке нехороший, по их уверениям, курган. Когда собрание приблизилось к кургану, за ним вырос белый светящийся призрак, навстречу которому бесстрашно пошел Шаляпин. На Анчутку этот эпизод произвел колоссальное впечатление. Он тут же написал в Швейцарское общество медиумов о том, что Федор Шаляпин их человек. Новость обошла все газеты, была даже издана брошюра «Таинственный случай с Ф. И. Шаляпиным», которую вмиг раскупили. Когда изнемогавшие от смеха Шаляпин с Коровиным открыли Анчутке правду, тот смертельно на них обиделся. Война и последовавшая революция положили конец этой веселой жизни.

Окаянные годы

Шаляпин оказался в странной ситуации. В политической жизни он не участвовал сознательно, помня совет, который дал ему во время идиллической ночной прогулки по пляжам Капри Максим Горький: «И я тебя прошу, запомни один раз и навсегда: ни в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть. Этого с тебя вполне довольно». Будучи крестьянином, Шаляпин не мог не сопереживать несчастному народу, но, по воспоминаниям Коровина, выходило у него это всегда как-то натянуто и неестественно. Он встречался с крестьянами в деревне и начинал говорить что-то вроде: «Эх, доля ваша горька, долюшка…» Крестьяне же отвечали, что, мол, верно, барин, на выпивку едва хватает. Шаляпин делал вид, что намека не понимает, денег не давал и побыстрее старался распрощаться.

Еще в революцию 1905 года Шаляпин начал получать письма с угрозами из-за того, что исполнял «Дубинушку». Окончательное причисление Шаляпина к революционным массам произошло тогда, когда он в щедром душевном порыве бесплатно раздал рабочим четыре тысячи билетов на свой концерт в Киеве. В снятое помещение цирка набилось столько людей, что певцу в компании аккомпаниатора пришлось добираться до сцены по водосточной трубе, благо отель «Континенталь», в котором остановился Шаляпин, примыкал к крыше цирка.

В годы войны певец организовал у себя на квартире госпиталь. Всего же, по данным Шаляпина, на его иждивении находилось порядка восьмидесяти человек. Отношения с Иолой Торнаги были давно завершены, и Шаляпин жил со своей второй супругой — Марией Валентиновной Петцольд. Тем не менее он продолжал поддерживать своих детей от первого брака. Всего же от обеих жен у Шаляпина было девять детей. Советская власть не вполне понимала, что делать с бывшим солистом Императорских театров. Для начала у Федора Ивановича реквизировали автомобиль и все лежавшие на счетах средства. Потом дело дошло до бутылок вина, игральных карт и револьвера.

Пришедшие с обыском солдаты спросили для протокола, какой системы револьвер. Шаляпин ответил: «Веблей-Скотт». Солдат записал: «Библейской». Не раз Федор Иванович посещал присутственные места, прося увеличить пайки артистам, не посылать его хрупкую жену таскать дрова по замерзшей Неве, вернуть бутылки вина, в конце концов. Говорил с Лениным, общался с Луначарским, беседовал с Зиновьевым. К нему прислушивались, уступали, даже присвоили звание народного артиста республики. Но мысль о том, что из этой страны счастливого будущего и нищего настоящего нужно немедля драпать, формировалась все четче. Окончательное решение Шаляпин принял, побывав в заграничных гастролях в начале 1920-х годов. Собрав многочисленные разрешения на выезд с семьей, в 1922 году Шаляпин отбыл в длительные гастроли. Россию он больше не увидит.

Успешные дети великого отца

|

|

|

| Дочь Марина не только прожила 97 лет (уже достижение), но и стала «Мисс Россией» в ежегодном конкурсе, проводившемся среди эмигрантов в Париже. | Сын Борис, художник, нарисовал для журнала Time более 400 обложек, в том числе Юрия Гагарина. | Сын Федор снялся более чем в полусотне фильмов. Ты можешь помнить его по роли слепца Хорхе из триллера «Имя розы» с Шоном Коннери. |

Вдали от родной стороны

Мир встретил Шаляпина на бис. Он был не просто певцом с удивительным голосом — он олицетворял могучую страну, которой только что не стало. Федор Иванович едва успевал подписывать контракты на гастроли: США, Китай, Япония… Популярности певца способствовали и постоянные перевыпуски грампластинок с его записями. Шаляпин быстро обзавелся шикарным домом в Париже, начал есть икру и скупать Тициана. Правда, здоровье его стало ухудшаться — давал о себе знать неумеренный образ жизни.

Тем временем в России наивно продолжали ждать возвращения Шаляпина, который все не ехал. В 1927 году стало известно, что артист пожертвовал пять тысяч франков белогвардейцам. В действительности же Федор Иванович отдал эти деньги неимущим детям — да, белогвардейским, но детям, прозябавшим в Париже. 24 августа 1927 года Совет народных комиссаров постановил лишить Шаляпина звания народного артиста.

Мстислав Ростропович исполняет «Лебедь» Сен-Санса на юбилее Исаака Стерна. Сан-Фрнциско, 1990-й год.

Однажды мы рассматривали его юбилейный альбом с многочисленными фотографиями. И вдруг внимание Славы привлек один редкий снимок, где он в костюме классической балерины играет на виолончели. «О! — воскликнул он, невероятно возбудившись, — эту историю я должен рассказать во всех подробностях».

И рассказал с огромным вдохновением, сладострастно смакуя каждую деталь:

— В то время я был главным дирижером Вашингтонского оркестра. Мы очень дружили со скрипачом Айзеком Стерном и флейтистом Жан-Пьером Рампалем. Дружили втроем и всегда играли друг у друга на юбилеях… Оба они играли, кстати, и на моем 60-летии в 1987 году в Кеннеди-центре… И вот однажды — дело было в 1990 году — мне позвонили в Вашингтон и сказали: «Мы будем праздновать 70-летие Айзека Стерна в Сан-Франциско, потому что он там родился. Это будет в парке, на открытой площадке. Мы просим вас приехать». И тут мне сразу пришла в голову одна идея. Я им сказал: «Приеду только при условии, если никто не будет знать, что я там буду. Никто не должен об этом знать! Никому не сообщайте! И чтоб в программе концерта меня тоже не было. Скажите, что я занят. А вам я сообщу, каким самолетом прилечу. Мне нужна будет отдельная машина, чтобы я остановился в ДРУГОМ ОТЕЛЕ. Чтобы никто не знал, где я остановился. И последнее, что я прошу сделать: пришлите мне из оперного театра Сан-Франциско портниху и сапожника, который делает балетные туфли, чтобы снять мерку с моей ноги… Если вы на эти условия пойдете — я приеду, не пойдете — не приеду».

И они прислали! Сапожник, конечно, поражался размером моей ноги по сравнению с ножками балерин. Но вполне справился, сделав мне пуанты 43-го размера… Портниху я попросил сшить балетную пачку моего размера и блузку, а еще заказал трико и диадему на голову.

Организаторам я сказал, что приеду в Сан-Франциско заранее, приду за пять часов до начала концерта и мне будет нужна отдельная комната и театральные гримеры. Я буду там одеваться и гримироваться, но никто об этом не должен знать.

Все так и произошло. Никто не знал о моем приезде. Я пришел за пять часов до концерта, закрылся в отдельной комнате, и меня стали одевать и гримировать. Когда я понял, что они все сделали идеально, я надел пуанты и — уже перед самым концертом — пошел в общественную женскую уборную. Мне нужно было посмотреть на реакцию дам. И вот я вошел, а женщины продолжали заниматься тем, чем они всегда занимаются в уборных, — известно чем… Единственное, что я позволил себе там сделать: подойти к зеркалу и поправить диадему. Долго я там не находился, чтобы не заметили мой 43-й размер тапочек, каких у балерин не бывает. Словом, я оттуда ушел, и никто меня не узнал…

Дальше… Мне предстояло играть на виолончели «Умирающего лебедя» Сен-Санса. Почему? Потому что в программе был «Карнавал животных» с этим номером в сюите. А самый знаменитый американский актер Грегори Пек должен был читать некий новый текст, не соответствующий тексту Сен-Санса. Потому что они сочинили «юбилейный» текст из жизни Айзека Стерна. Словом, Грегори должен был читать, а Сан-Францисский оркестр исполнять «Карнавал животных» Сен-Санса, номер за номером. А мне нужно было играть на виолончели «Лебедя» после такого примерно текста: «Вот Айзек Стерн однажды встретил замечательную женщину, которая напоминала ему лебедя… Это была его будущая жена Вера Стерн»… (А жена Вера в это время сидела вместе с юбиляром — там, на лужайке, где огромное количество людей было вокруг)… Далее следовал текст: «И он увидел этого белого лебедя…. И он в него влюбился… И соединился с ним на всю жизнь»… Вот в это время я и должен был вступать с «Умирающим лебедем»…

Но как мне выйти на сцену? Я придумал — как… Во-первых, нужно, чтобы на сцене уже была виолончель и не было ее владельца-концертмейстера. Поэтому я договорился с концертмейстером группы виолончелей, что уже в самом начале концерта он сделает вид, что ему плохо! Он должен схватиться за живот, оставить виолончель на кресле и буквально «уползти» за кулисы. И он это сделал блестяще! Потому что сразу три доктора из публики побежали ему помогать!

А оркестр, между прочим, ничего не знал о моем замысле…

Дальше мне нужно было договориться с пианистом. Ведь он играет на рояле вступление к «Умирающему лебедю», а оркестр будет молчать (как и положено). Я сказал пианисту: «Ты начнешь играть на рояле вступление — эти медленные арпеджио „та-ра-ри-ра“, „та-ра-ри-ра“, „та-ра-ри-ра“, все одно и то же — и так будешь играть бесконечно долго, может быть, даже полчаса»…

Вот тут я и выплываю на пуантах, спиной к публике, плавно взмахивая руками, a la Майя Плисецкая… А надо сказать, я еще попросил поставить в углу сцены ящик с канифолью… И вот я доплываю до этого ящика и вступаю в него ногами, чтобы «поканифолиться»… Причем никто почему-то не смеется. Пока!.. Только оркестранты ошалели, потому что подумали: «Может, это его, Айзека Стерна, подруга, старая балерина какая-нибудь. Ему ведь 70, а ей, может быть, 65… И она пришла его таким образом поздравить»…

Тем временем я дошел-доплыл до виолончели… А пианист на рояле все продолжает занудно играть вступление: «та-ра-ри-ра», «та-ра-ри-ра» — уже полчаса играет…

И вот я, наконец, сел за виолончель на место концертмейстера, расставил ноги, как положено, и начал играть «Лебедя». А пианиста предупредил: когда я сыграю два такта начальной мелодии до того, как изменится гармония, — ты продолжай себе играть на тонике. И вот я сыграл эти первые два такта на виолончели и… остановился. Взял смычок и опять пошел к ящику с канифолью, и поканифолил смычок и подул на него… И вот тут раздался смех!.. Наконец-то дошло…

Разумеется, я все-таки сыграл «Умирающего лебедя» до конца. И должен сказать, я редко имел такую овацию, какую получил в тот вечер. Но Айзек на меня обиделся. Почему? Вера Стерн мне сказала, что он так хохотал, что… обмочился. Это, во-первых. А во-вторых, на следующий день в «Нью-Йорк Таймс» и других газетах не было портретов Айзека, а были только мои фотографии. Словом, получилось так, что я у него нечаянно отнял популярность. Конечно, ему было обидно: 70 лет исполнилось ему, и не его портрет повсюду, а мой — в образе «Умирающего лебедя»…

СПАСИБО,

На несколько десятилетий имя певца было забыто. Между тем он продолжал блистать за границей — до самой своей смерти от лейкоза в 1938 году. В 1950-е предпринимались вялые попытки вернуть доброе имя Шаляпина на родине, но в полную силу его голос зазвучал с пластинок лишь в 1970-е. А в 1984 году старший сын Шаляпина добился перезахоронения праха отца на Новодевичьем кладбище.

Мстислав Ростропович исполняет «Лебедь» Сен-Санса на юбилее Исаака Стерна. Сан-Фрнциско, 1990-й год.

МУЗЫКАНТЫ ШУТЯТ

Однажды мы рассматривали его юбилейный альбом с многочисленными фотографиями. И вдруг внимание Славы привлек один редкий снимок, где он в костюме классической балерины играет на виолончели. «О! — воскликнул он, невероятно возбудившись, — эту историю я должен рассказать во всех подробностях».

И рассказал с огромным вдохновением, сладострастно смакуя каждую деталь:

— В то время я был главным дирижером Вашингтонского оркестра. Мы очень дружили со скрипачом Айзеком Стерном и флейтистом Жан-Пьером Рампалем. Дружили втроем и всегда играли друг у друга на юбилеях… Оба они играли, кстати, и на моем 60-летии в 1987 году в Кеннеди-центре… И вот однажды — дело было в 1990 году — мне позвонили в Вашингтон и сказали: «Мы будем праздновать 70-летие Айзека Стерна в Сан-Франциско, потому что он там родился. Это будет в парке, на открытой площадке. Мы просим вас приехать». И тут мне сразу пришла в голову одна идея. Я им сказал: «Приеду только при условии, если никто не будет знать, что я там буду. Никто не должен об этом знать! Никому не сообщайте! И чтоб в программе концерта меня тоже не было. Скажите, что я занят. А вам я сообщу, каким самолетом прилечу. Мне нужна будет отдельная машина, чтобы я остановился в ДРУГОМ ОТЕЛЕ. Чтобы никто не знал, где я остановился. И последнее, что я прошу сделать: пришлите мне из оперного театра Сан-Франциско портниху и сапожника, который делает балетные туфли, чтобы снять мерку с моей ноги… Если вы на эти условия пойдете — я приеду, не пойдете — не приеду».

И они прислали! Сапожник, конечно, поражался размером моей ноги по сравнению с ножками балерин. Но вполне справился, сделав мне пуанты 43-го размера… Портниху я попросил сшить балетную пачку моего размера и блузку, а еще заказал трико и диадему на голову.

Организаторам я сказал, что приеду в Сан-Франциско заранее, приду за пять часов до начала концерта и мне будет нужна отдельная комната и театральные гримеры. Я буду там одеваться и гримироваться, но никто об этом не должен знать.

Все так и произошло. Никто не знал о моем приезде. Я пришел за пять часов до концерта, закрылся в отдельной комнате, и меня стали одевать и гримировать. Когда я понял, что они все сделали идеально, я надел пуанты и — уже перед самым концертом — пошел в общественную женскую уборную. Мне нужно было посмотреть на реакцию дам. И вот я вошел, а женщины продолжали заниматься тем, чем они всегда занимаются в уборных, — известно чем… Единственное, что я позволил себе там сделать: подойти к зеркалу и поправить диадему. Долго я там не находился, чтобы не заметили мой 43-й размер тапочек, каких у балерин не бывает. Словом, я оттуда ушел, и никто меня не узнал…

Дальше… Мне предстояло играть на виолончели «Умирающего лебедя» Сен-Санса. Почему? Потому что в программе был «Карнавал животных» с этим номером в сюите. А самый знаменитый американский актер Грегори Пек должен был читать некий новый текст, не соответствующий тексту Сен-Санса. Потому что они сочинили «юбилейный» текст из жизни Айзека Стерна. Словом, Грегори должен был читать, а Сан-Францисский оркестр исполнять «Карнавал животных» Сен-Санса, номер за номером. А мне нужно было играть на виолончели «Лебедя» после такого примерно текста: «Вот Айзек Стерн однажды встретил замечательную женщину, которая напоминала ему лебедя… Это была его будущая жена Вера Стерн»… (А жена Вера в это время сидела вместе с юбиляром — там, на лужайке, где огромное количество людей было вокруг)… Далее следовал текст: «И он увидел этого белого лебедя…. И он в него влюбился… И соединился с ним на всю жизнь»… Вот в это время я и должен был вступать с «Умирающим лебедем»…

Но как мне выйти на сцену? Я придумал — как… Во-первых, нужно, чтобы на сцене уже была виолончель и не было ее владельца-концертмейстера. Поэтому я договорился с концертмейстером группы виолончелей, что уже в самом начале концерта он сделает вид, что ему плохо! Он должен схватиться за живот, оставить виолончель на кресле и буквально «уползти» за кулисы. И он это сделал блестяще! Потому что сразу три доктора из публики побежали ему помогать!

А оркестр, между прочим, ничего не знал о моем замысле…

Дальше мне нужно было договориться с пианистом. Ведь он играет на рояле вступление к «Умирающему лебедю», а оркестр будет молчать (как и положено). Я сказал пианисту: «Ты начнешь играть на рояле вступление — эти медленные арпеджио „та-ра-ри-ра“, „та-ра-ри-ра“, „та-ра-ри-ра“, все одно и то же — и так будешь играть бесконечно долго, может быть, даже полчаса»…

Вот тут я и выплываю на пуантах, спиной к публике, плавно взмахивая руками, a la Майя Плисецкая… А надо сказать, я еще попросил поставить в углу сцены ящик с канифолью… И вот я доплываю до этого ящика и вступаю в него ногами, чтобы «поканифолиться»… Причем никто почему-то не смеется. Пока!.. Только оркестранты ошалели, потому что подумали: «Может, это его, Айзека Стерна, подруга, старая балерина какая-нибудь. Ему ведь 70, а ей, может быть, 65… И она пришла его таким образом поздравить»…

Тем временем я дошел-доплыл до виолончели… А пианист на рояле все продолжает занудно играть вступление: «та-ра-ри-ра», «та-ра-ри-ра» — уже полчаса играет…

И вот я, наконец, сел за виолончель на место концертмейстера, расставил ноги, как положено, и начал играть «Лебедя». А пианиста предупредил: когда я сыграю два такта начальной мелодии до того, как изменится гармония, — ты продолжай себе играть на тонике. И вот я сыграл эти первые два такта на виолончели и… остановился. Взял смычок и опять пошел к ящику с канифолью, и поканифолил смычок и подул на него… И вот тут раздался смех!.. Наконец-то дошло…

Разумеется, я все-таки сыграл «Умирающего лебедя» до конца. И должен сказать, я редко имел такую овацию, какую получил в тот вечер. Но Айзек на меня обиделся. Почему? Вера Стерн мне сказала, что он так хохотал, что… обмочился. Это, во-первых. А во-вторых, на следующий день в «Нью-Йорк Таймс» и других газетах не было портретов Айзека, а были только мои фотографии. Словом, получилось так, что я у него нечаянно отнял популярность. Конечно, ему было обидно: 70 лет исполнилось ему, и не его портрет повсюду, а мой — в образе «Умирающего лебедя»…

СПАСИБО,

Добавить комментарий