Заблудившийся среди революций. «Но мне надо пребывать в России до конца…» «И мы подымем их на вилы…» Отрицательный опыт Варлама Шаламова

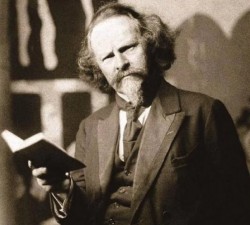

К 150-летию со дня рождения поэта Константина Бальмонта

В мае 1912 года Неофилологическое общество при Петербургском университете было занято очень важной проблемой: выбирали главного русского поэта, «царя поэтов», самого талантливого, самого «великого». Вообще, это было в духе времени. Поэзия была на подъёме, издавались многочисленные литературные журналы, публика активно читала стихи, искала новые таланты.

Не забыт был ещё боевой настрой революции 1905 года; царя Николая, «Николая Кровавого» тогда не проклинали только ленивые. Удивительно, но это время почему-то было принято считать временем «застоя», упадка, регресса в общественной жизни под пятой «царя-тирана». Однако это был самый пик Серебряного века русской культуры, незабвенного расцвета всех (а не только поэзии) искусств. Никогда ещё русская культура не переживала такого подъёма. И хотя принято считать, что в этот эстетический поиск вплеталась упадническая струя декаданса, но она придавала этому явлению только особый аромат увядания…

Революционные настроения, тогда развивавшиеся в русском образованном обществе, странным образом сочетались с эстетической негой, сибаритством, снобизмом, гедонизмом (поиском наслаждений), особенно присущим в то время петербургской буржуазной публике. В чести были поэты этого направления с их вычурными стихами. Таковых было немало, но на общем фоне выделялся один – певец страстных нег любви и в то же время яростный «борец с самодержавием» – успевший уже засветится и на баррикадах Красной Пресни в декабре 1905 года и на студенческих демонстрациях в столичном Петербурге. Это был Константин Дмитриевич Бальмонт. 15 июня этого года – 150 лет со дня его рождения.

Сейчас его помнят уже слабо. А вот на пике Серебряного века это был известнейший творец «великих виршей», весь «воплощённая поэзия», «стихийный гений», полностью «погружённый в откровения своей бездонной души», как писали тогда лучшие литературные критики.

Книги его публиковались массовыми тиражами, и он был очень плодовит: в год выходило по 3–4 сборника. Между тем сам «гений» в означенный 1912 год пребывал за границей, в Париже: он покинул Россию в 1906 году после поражения революции, и всерьёз опасался преследования царских властей. И было за что! Кто как не этот смельчак после участия в студенческой демонстрации в марте 1901 года уже на следующий день читал свои «громоносные» антиправительственные стихи, и не где-нибудь, а на литературном вечере… в Городской думе Санкт-Петербурга!

То было в Турции, где совесть – вещь пустая,

Там царствует кулак, нагайка, ятаган,

Два-три нуля, четыре негодяя

И глупый маленький султан…

В «маленьком султане» все, конечно, узнали самого императора Николая II. Надо полагать, в Городской думе собрались не только вольнолюбивые студенты. Там были городские чиновники, представители тогдашнего делового мира, богатые, влиятельные люди, которым, казалось бы, нужен был порядок и сильное государство, а не революционная буря, но… после своего яркого выступления Константин Бальмонт был единодушно признан «новым поэтическим гением», и, «утопая в цветах», вышел на широкую дорогу общественной популярности.

Далее был 1905 год, уже означенная Красная Пресня, баррикады… Правда, сам поэт после «скромно» признавался, что участвовал в революции «больше стихами», но слава «борца с самодержавием» уже не покидала его.

Особенно она укрепилась за Бальмонтом после выхода в свет его стихотворения «Наш царь» в 1906 году.

Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,

Наш царь – кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму – темно…

Наш царь – убожество слепое,

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,

Царь-висельник, тем низкий вдвое,

Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,

Но будет час, расплата ждёт.

Кто начал царствовать – Ходынкой,

Тот кончит – встав на эшафот.

Стихотворение ложно-патетическое, крикливое, коряво написанное: как можно, например, «чувствовать с запинкой»? Да и ссылка на Ходынку – кровавую давку в Москве при коронации императора Николая Александровича – уж совсем бесстыдная. Ведь, как всем было известно, в этой давке были виноваты московские власти, должным образом не организовавшие народные гуляния, а не юный император, только ещё вступающий на престол. Да и упоминания в издевательском тоне Мукдена, Цусимы, где потоками лилась русская жертвенная кровь, пролитая за Отечество, это со стороны поэта было либо глупостью, либо подлым лицемерием. Впрочем, сам прославленный стихотворец писал сии вирши уже в Париже, где прожил безбедно (ведь ему шли безостановочно гонорары из «рабской России», где, несмотря на все «преследования» продолжали выходить его книги) до 1913 года, когда в честь 300-летия Дома Романовых была объявлена этим самым «царём-тираном» широчайшая политическая амнистия. И наш «свободолюбивый гений» смог вернуться на Родину, где его уже, годом раньше, на заседании Неофилологического общества объявили «великим поэтом России».

И хотя бы извинился перед русским царём, совершившим такой гуманный акт, за оскорбления, за пожелания смерти, «эшафота», убийства…

«Ты должен быть убит, ты стал для всех бедой…» – это из стихотворения «Николаю Последнему». Что ж, тут Бальмонт невольно оказался пророком: царя действительно убили вместе со всей его семьёй и верными слугами…

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…». Поэтическое слово судьбоносно, творцам его надо всё взвешивать перед тем, как пускать в народ свои призывы.

Как бы то ни было, Константин Дмитриевич жестоко поплатился за свои «игры в революцию». После 1917 года он окончательно покинул Россию, переселился в любимый Париж, мечту всех российских либералов, но не был принят в кругах русской эмиграции: о нем ходила стойкая слава «революционера», почти большевика, хотя с большевизмом Бальмонт не поладил. Выдвигался на Нобелевскую премию вместе с Максимом Горьким и Мережковским, но премию получил Иван Бунин. Последние годы своей жизни Бальмонт провёл в приюте для умалишённых в Нуази-ле-Гран под Парижем. Деньги на его содержание жертвовали его старые друзья – русские писатели-эмигранты и композиторы: Бунин, Шмелёв, Зайцев, Алданов, Рахманинов…

Вспоминал ли этот старый больной человек, поэт, издавший за свою жизнь более 40 поэтических книг, свою Родину, своё село Гумнищи в Шуйском уезде Владимирской губернии, где он родился в небогатой семье местного помещика и откуда уезжал в поисках славы в шумный Петербург?..

Он родился летом, в яркий солнечный день, и, видимо, неслучайно призывал своих читателей: «Будем как Солнце!..». Но заблудился в бездне кровавых революций.

И закончил свои дни в декабре страшного 1942 года, в оккупированной фашистами Франции, в дни, когда под Сталинградом решалась судьба человечества, а тело бывшего «величайшего поэта России» несколько человек несли на местное католическое кладбище в Нуази-ле-Гран.

Там и лежит он под серой гранитной плитой – Константин Бальмонт, русский поэт с французской фамилией.

На формирование Волошина как личности не могло не повлиять то, что в его жилах текла не только славянская, но и немецкая кровь. Его отец украинский юрист Александр Максимович Кириенко-Волошин – потомок запорожских сечевиков. Мать – немка Елена Оттобальдовна Глезер, женщина властная, по-немецки расчётливая и деловая.

Свой творческий путь сам Максимилиан (в юности его звали просто Макс) начал с увлечения «латинской дисциплиной искусств». Долгие годы он провёл в Париже, слушал лекции в Сорбонне, изъездил Италию, Германию, Испанию. На востоке дальше Египта и Константинополя тогда не побывал, о чём жалел: Восток тянул его, он, можно сказать, его спас в ранние студенческие годы. Тогда Волошин, активный участник студенческих волнений в Москве в феврале 1899 года, отсидевший уже в полицейской кутузке, чтобы избежать дальнейших репрессий, устраивается в геодезическую экспедицию в Туркестан, на прокладку трассы будущей железной дороги Оренбург–Ташкент. Новый XX век он встретит там – в пустынных степях Средней Азии, и будет после с гордостью вспоминать, как «водил караваны верблюдов» по пескам Туркестана. И уже из Туркестана, минуя Московский университет, куда он уже не вернётся, отправится на Запад. А из Западной Европы приедет в Россию лишь в 1908 году «совершеннейшим парижанином», как оценят его современники – в бархатной куртке, в широкополой шляпе и в пенсне на широкой тесьме. Так одевались тогда парижские эстеты, ценители Пикассо и Модильяни, поклонники поэзии Верлена. Символизм был тогда в моде, и Волошин отдал, разумеется, дань этой туманящей ум стихии неосознанных образов и таинственных символов…

Но было что-то, что отдаляло его от этой снобистской публики. Возможно, ощущение причастности ко всему сущему. Проще говоря, он был наполнен жизнью, он жадно впитывал в себя все проявления материального мира, все краски бытия. Ему нужна была земля, почва, на которой он мог бы стоять твёрдо и независимо.

И такая земля явилась ему, это была Киммерия – Восточный Крым, область древнего Карадага вблизи Феодосии. Там, в небольшом посёлке Коктебель, где ещё в 90-е годы XIX века его практичная мать купила участок земли, Максимилиан Александрович построит дом, знаменитый «дом-корабль», что станет настоящей поэтической и художественной Меккой, куда будут стремиться русские поэты и живописцы, чтобы напитаться духом беспредельности и древности этой удивительной земли на краю чёрных скал и бирюзового моря. Там их будет встречать «киммерийский царь», как шутливо назовут Волошина его почитатели – настоящий Сократ в густой гриве рыжеватых волос, в парусиновом балахоне, спускающемся к босым мускулистым ногам, повязанным грубой верёвкой вокруг могучей талии. Именно таким его изваял скульптор Малашенко, в чем можно убедиться в библиотеке имени Максимилиана Волошина в Москве, где находится скульптура. Надо сказать, что эта библиотека, распложенная в Новодевичьем проезде – это настоящий музей Максимилиана Волошина, где воссоздана мемориальная комната поэта из его коктебельского дома.

И вот, обозревая эту комнату, наполненную предметами, связанными с культурой античной Греции и древнего Египта, акварелями с видами гористого восточного Крыма, древней страны Киммерии, которую так любил поэт, невольно приходит на ум всё та же мысль: а где же тут Россия? Где Русь, славянство, все приметы нашей северной страны с её терпеливым народом, так не похожим на гордых римлян и греков, на экзотических египтян и ассирийцев, в которых искал вдохновение поэт-философ Максимилиан, «киммерийский царь»?

А ведь он, полжизни проведший «в Европах», еще и отказался служить в Русской армии, когда началась Первая мировая война (он даже написал решительное письмо военному министру Сухомлинову, с отказом от участия в «мировой бойне»). Зная всё это, легко можно представить себе поэта-космополита, полностью лишённого национальных корней. Что для него Россия?.. И вот у такого поэта мы находим удивительные строки:

Суздаль да Москва не для тебя ли

По уделам землю собирали,

Да тугую золотом суму?

В рундуках приданое копили,

И тебя невестою растили

В расписном да тесном терему?

Не тебе ли на речных истоках

Плотник-царь построил дом широко –

Окнами на пять земных морей?

Из невест красой, да силой бранной

Не была ль ты самою желанной

Для заморских княжих сыновей?..

Это начало стихотворения, которое Волошин назвал «Святая Русь». Стихотворение написано 19 ноября 1917 года, в самый разгар революционных потрясений, в начале губительной Гражданской войны, которая обескровит Россию.

Но стихотворение это будет только зачином огромного поэтического цикла, что в полной мере отразит весь ужас, всю кровь и грязь, и вместе с тем высокий трагизм невероятного гражданского противостояния.

Есть в этом цикле и едва ли не самое известное его стихотворение, написанное в октябре 1917-го:

С Россией кончено… На последях

Её мы прогалдели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали,

Замызгали на грязных площадях,

Распродали на улицах: не надо ль

Кому земли, республик, да свобод,

Гражданских прав? И родину народ

Сам выволок на гноище, как падаль.

О, Господи, разверзни, расточи,

Пошли на нас огнь, язвы и бичи,

Германцев с запада, монгол с востока,

Отдай нас в рабство вновь и навсегда,

Чтоб искупить смиренно и глубоко

Иудин грех до Страшного суда!

Напомним, что Волошин не разделил Россию в своём творчестве на Россию красную и белую, как это сделали тогда почти все русские поэты и писатели. За примерами далеко ходить не надо.

Белая гвардия, путь твой высок: /Чёрному дулу – грудь и висок./Божье да белое твое дело:/ Белое тело твоё – в песок (М. Цветаева).

Нам ли страшны полководцы/ Белого стада горилл?/ Взвихренной конницей рвётся/ К новому берегу мир (С. Есенин).

Он не проклял революционную действительность, как Бунин в «Окаянных днях», и не воспел гибель «старого мира», как Блок в «Двенадцати» и «Скифах». Волошин стал… молиться за Россию, пытаясь заклясть её от ужасов междуусобицы, спасти Родину от гибели.

Встану я помолясь,

Пойду перекрестясь,

Из дверей в двери,

Из ворот в ворота…

Не слыхать людей,

Не видать церквей,

Ни белых монастырей, –

Лежит Русь – разорённая,

Кровавленная, опалённая…

Не то чтобы революция повергала в страх Волошина, он, обладая пророческим чутьём настоящего поэта, давно предвидел её, как говорил, «в формах ещё более жестоких». Ведь старая Россия была, можно сказать, «беременна революцией», которую предсказывал ещё Лермонтов, страшился Пушкин, но реальные картины гибели родной страны не заставили поэта Максимилиана Волошина встать в ряды одной из борющихся сторон. Он ясно видел, как немногие тогда, что ни у белых, ни у красных нет окончательной правды… Это совершенно отчётливо выведено Волошиным в стихотворениях с характерными названиями: «Буржуй», «Красногвардеец», «Спекулянт» – паноптикум типов, страшных личин русской смуты. Красногвардеец по Волошину – это анархический революционер, который не столько сражается за идею, сколько творит произвол и насилие:

Идти запущенным садом,

Щупать замок штыком,

Высаживать дверь прикладом.

Толпою врываться в дом.

У бочек выломав днища,

В подвал выпускать вино,

Потом подпалить горище

Да выбить плечом окно…

Впрочем, и «буржуй» из противоположного лагеря русской смуты тоже у Волошина ничем не лучше:

…Те из них, что любят русское искусство,

Прибавляют, что, взяв Москву, они повесят сами

Максима Горького и расстреляют Блока.

И всё же эта заблудшая Русь дорога поэту, все эти мятущиеся люди, брошенные в круговорот страданий, вызывают в нём глубокое, почти христианское сочувствие. Вот сцена скопления беженцев на вокзале, подсмотренная поэтом в грозном 1919 году:

…Так спят они по вокзалам,

Вагонам, платформам, залам,

По рынкам, по площадям,

У стен, у отхожих ям:

Беженцы из разорённых,

Оголодавших столиц,

Из городов опалённых,

Деревень, аулов, станиц,

Местечек: тысячи лиц…

И социальный мессия,

И баба с кучей ребят,

Офицер, налётчик, солдат,

Спекулянт, мужики – вся Россия!..

Положа руку на сердце, я всё-таки готов утверждать, что здесь нет позиции «всепрощенчества», ведь поэт беспощаден в своих стихах, ничего благостного, умиротворяющего в них нет. Нет, здесь другая позиция: здесь только любовь к России, к стране с тяжелейшей судьбой, и к её несчастному, заблудшему народу.

То, что Волошин вовсе не «всё прощал» творцам гражданской смуты в России, доказывают его крымские стихи 1920–1921 годов, когда он стал свидетелем ужаснейшего террора, после овладения Крымом красными.

Сам-то Волошин был несказанно рад, что Гражданская война наконец-то завершилась изгнанием армии Врангеля с полуострова, он даже приветствовал приход частей Красной армии. Вот его стихи, обращённые к 30-й Сибирской дивизии:

…Вы принесли с собою весть

О том, что на полях Сибири

Погасли ненависть и месть,

И новой правдой веет в мире…

Но светлые ожидания не сбылись, торжествующие победители устроили такую массовую резню оставшихся после эвакуации Врангеля «подозрительных элементов» и тех офицеров Белой армии, что решили не покидать Родину, что мир содрогнулся. Это, вероятно, и были те «более жестокие формы» Гражданской войны, что предвидел поэт, но это уже была даже не война, а бойня. Вот строки из стихотворения именно с таким названием – «Бойня», относящиеся к декабрю 1920 года:

Отчего, встречаясь, бледнеют люди

И не смеют друг другу глядеть в глаза?..

…Отчего под вечер пустеет город?

Для кого солдаты оцепляют путь?

Зачем с таким лязгом распахиваются ворота?

Сегодня сколько? Полтораста? Сто?..

…Кто у часовни Ильи Пророка

На рассвете плачет, закрывая лицо?

Кого отгоняют прикладами солдаты:

– «Не реви – собакам собачья смерть!»

А она не уходит, а всё плачет и плачет

И отвечает солдату, глядя в глаза:

– «Разве я плачу о тех, кто умер?

Плачу о тех, кому долго жить…»

Таково мерзкое свойство Гражданской войны – она обязательно заканчивается «зачисткой», ведь в такой войне не бывает пленных, пленные не нужны, их некуда девать, их добивают…

В таких условиях встаёт вопрос: как жилось тогда Волошину в Крыму, как он перенёс всё это, почему не уехал на Запад?

Волошин пишет в одном из писем в 1922 году:

«Там – в эмиграции меня, оказывается, очень ценят: всюду перепечатывают, цитируют, читают, обо мне читают лекции, называют единственным национальным поэтом, оставшимся после смерти Блока, и т.д. Предлагают все возможности, чтобы выехать за границу. Но мне (знаю это) надо пребывать в России до конца».

Да, это была осознанная и принципиальная позиция:

… Но твоей голгофы не покину,

От могил твоих не отрекусь.

Доконает голод или злоба,

Но судьбы не изберу иной.

Умирать – так умирать с тобой,

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.

Это строки из стихотворения Волошина, относящегося к августу 1921 года, написанного после известий о смерти Александра Блока и расстреле Николая Гумилёва. Это – после всех ужасов террора и голода в Крыму 1920–1921 годов… Максимилиан Волошин понимал, что его стихи не будут публиковаться в Советской России, он не будет прославлен здесь – в новой стране будут прославлены новые поэты. Но он хотел лишь одного: оставаться в своём доме, в Коктебеле, в любимой своей Киммерии, к которой он прирос всеми корнями, и стать своего рода мостиком между ушедшей эпохой незабвенного Серебряного века русской культуры и новым «железным веком» советской действительности.

И власть пошла ему навстречу. Помог Луначарский, известные писатели, сотрудничавшие с большевиками, они помнили его гостеприимный дом в Коктебеле. Да и Волошин ведь был хорошо известен в Европе, а с Европой надо было дружить, восстанавливая страну после страшной разрухи мировой и гражданской войн. И вот, в 1923 году дом Максимилиана Волошина в Коктебеле берётся под охрану государством, превращается в Дом творчества писателей, а Волошин становится его смотрителем и блюстителем.

Он проживёт до 1932 года. Напишет цикл поэм «Путями Каина», будет вести обширную переписку со многими творческими людьми России и мира. Де-факто он будет признан патриархом русской поэзии, немало новых молодых советских поэтов получат его благословение на творческий путь. Только вот его собственные стихи так и останутся под спудом на многие десятилетия.

И в годину новой российской смуты конца XX века они обретут новую жизнь, поскольку не подлежат тлену, как всё истинное. Об этом сам Волошин напомнил нам в далёком 1919-м:

… Мы погибаем, не умирая,

Дух обнажаем до дна.

Дивное диво – горит не сгорая,

Неопалимая Купина!

«И мы подымем их на вилы…»

Задолго до того, как в феврале 1917 года возбужденная толпа хлынула на улицы Петрограда, революция в России уже произошла. И, прежде всего, она произошла в головах русских поэтов. Ведь это они ее предсказывали, с воодушевлением готовили, прославляли и с упоением благословляли.

Ведь говорят, что поэт очень часто еще и пророк. Ровно за сто лет до революции, в 1817 году, Александр Сергеевич Пушкин, солнце русской поэзии, написал свою знаменитую оду «Вольность». В ней были такие строки:

Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей,

С жестокой радостию вижу.

Это стихотворение Пушкин написал на квартире братьев Тургеневых сразу после выхода из лицея. Окна квартиры выходили на Михайловский замок, в котором был убит император Павел. При жизни поэта это стихотворение не было опубликовано, но ходило в списках по стране. Революционеры читали его с упоением. Пушкин, как в воду глядел. Через сто лет все именно так и произошло…

Звери, скажем мы сегодня о тех, кто вершил эти страшные расправы. Но эти «звери» вдохновлялись стихами, в том числе и теми, которые написал за сто лет до революции лучший поэт России. А он не только это написал. После создания оды «Вольность» прошло десять лет, и в 1828 году Пушкин сочинил другое стихотворение, на этот раз посвященное отправленным в ссылку декабристам:

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

И это предсказание поэта исполнилось в точности. Темницы в феврале 1917 года и в самом деле рухнули. Временное правительство объявило всеобщую амнистию, и все сидевшие в тюрьмах политические заключенные вышли на свободу.

Вместе с ними, правда, освободили также отпетых уголовников и бандитов, но на такие мелочи в эйфории революционного азарта никто внимания не обращал. И меч им «братья» (в виде маузера или нагана) действительно отдали и, освобожденные революционеры, поспешно надев черные кожанки чекистов, принялись с увлечением рубить головы русским людям, в том числе и поэтам.

…Другой величайший поэт России, Михаил Лермонтов, во всех подробностях описал грядущую революцию в своем стихотворении, которое так и называлось «Предсказание»:

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мертвых тел

Начнет бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек:

В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь — и поймешь,

Зачем в руке его булатный нож;

И горе для тебя!- твой плач, твой стон

Ему тогда покажется смешон;

И будет все ужасно, мрачно в нем,

Как плащ его с возвышенным челом.

Написал это поразительное стихотворение Лермонтов в 1830 году, когда ему было всего 16 лет.

При этом, правда, ничего хорошего Михаил Юрьевич о революционерах не сказал. Но в советские времена критики ухватились за его слова «мощный человек» и «с возвышенным челом», объясняя, будто тем самым поэт предсказывал появление Ленина.

Проходит всего четверть века, и вот другой великий русский поэт Николай Некрасов создает в 1855 году свое не менее знаменитое стихотворение «Поэт и гражданин». В нем есть такие строки:

Иди в огонь за честь отчизны,

За убежденье, за любовь…

Иди, и гибни безупречно.

Умрешь не даром, дело прочно,

Когда под ним струится кровь…

«Когда под ним струится кровь…». Какие на самом деле страшные это строки! Ведь поэт призывает делать дело, под которым должна «струится кровь», то есть хлестать потоками. Поэты, таким образом, объясняли, что идти и гибнуть, проливать кровь, не только свою, но и чужую за благое, как им казалось, дело – вещь не только нисколько не предосудительная, но, наоборот, нечто весьма благородное и возвышенное. Чего же потом удивляться, что проходит всего шесть лет после написания стихотворения Некрасовым, как революционеры взрывают в 1861 году бомбой Александра II, царя, освободившего крестьян. И из его разорванного на части тела кровь действительно «струилась» потоками, император умер от потери крови.

В 1905 году широкую популярность получила грозная революционная песня «Варшавянка», перевод с польского (ее распевали польские повстанцы). В ней есть такие строки:

На бой кровавый,

Святой и правый,

Марш, марш вперед,

Рабочий народ!

И здесь снова – кровь! Снова поэты восхваляют кровавые схватки. Продолжают поэты требовать и смерти царя. После неудачной войны с Японией поэт Константин Бальмонт писал:

Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,

Наш царь – кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму темно.…

Он трус, он чувствует с запинкой,

Но будет, час расплаты ждет.

Кто начал царствовать – Ходынкой,

Тот кончит – встав на эшафот.

Хотя, казалось, причем тут Ходынка? Разве это царь был виноват в том, что организаторы раздачи подарков на Ходынском поле и полицейские оказались разгильдяями и не обеспечили безопасность мероприятия? При похоронах Сталина, много лет спустя, в давке погибло куда больше народа. Но в 1905 году поэты требовали за это смерти царя и кровавых расправ. В 1907 году еще один великий русский поэт – Александр Блок пишет:

И мы подымем их на вилы,

Мы в петлях раскачнем тела,

Чтоб лопнули на шее жилы,

Чтоб кровь проклятая текла.

Красавец, кумир петербургский дам, женатый на дочке великого химика Менделеева, и он туда же: «чтоб кровь проклятая текла»!

К беспощадным расправам зовет народ поэт-футурист Василий Каменский: «Сарынь на кичку! Ядреный лапоть/ Чеши затылок у перса-пса./ Зачнем с низовья/ Хватать царапать/ И шкуру драть/ Парчу с купца./ Сарынь на кичку!/ Кистень за пояс./ В башке зудит/ Разгул до дна./ Свисти – глуши,/ Зевай — раздайся!/ Слепая стерва — не попадайся! / Вввва!».

Совсем юная Марина Цветаева в 1908 году жалуется: «Как примириться с мыслью, что революции не будет? Ведь только в ней и жизнь?.. Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями?».

Ах, если б она знала тогда, что случится с ней, когда эти стекла действительно «зазвенят», и когда уже будут бить не только стекла, а уничтожать людей, ломать человеческие судьбы!

К мятежу и бурям зовет народ уже накануне революции Максим Горький своим «Буревестником»:

Между тучами и морем гордо реет Буревестник,

черной молнии подобный…

«Пусть сильнее грянет буря!», — страстно призывал знаменитый писатель. Но когда буря на самом деле грянула, то русские поэты с ужасом увидели, что случилось совсем не то, что они себе представляли, однако все равно продолжали славить революцию. Осип Мандельштам писал:

Прославим роковое бремя,

Которое в слезах народный вождь берет.

Прославим власти сумрачное бремя,

Ее невыносимый гнет.

Сергей Есенин ни в каких революционных делах не участвовал. Однако и он поначалу был охвачен восторгом, и написал:

Небо — как колокол, Месяц — язык, Мать моя — родина, Я — большевик. И вот это – тоже его стихи: Листьями звезды льются В реки на наших полях. Да здравствует революция На земле и на небесах!..

К «Поэтам революции» — с таким посланием обратился прочно забытый сегодня стихотворец В.Кириллов. И в нем снова и не один раз звучит слово «кровавый»:

Мы обнажили меч кровавый,

Чтоб гнет разрушить вековой,

И с верой светлой в жребий правый

Мы вышли на последний бой.

И в страшный час борьбы и муки,

В кровавом вихре грозных битв

Мы услыхали чудо-звуки

Благословляющих молитв.

Воспевал революцию и мало кому известный как поэт Леонид Канегиссер. В своем стихотворении «Смотр» он писал:

На битву! — и бесы отпрянут,

И сквозь потемневшую твердь

Архангелы с завистью глянут

На нашу весёлую смерть.

А когда революция произошла, дело для него кончилось тем, что в отместку за смерть друга он застрелил главу Петроградской ЧК Моисея Урицкого, организатора в городе массового террора. И потом сам встретил «веселую смерть» в подвале ЧК.

Ну, а про Маяковского и говорить нечего. Все знают, что его считают главным поэтом революции, что засвидетельствовал лично сам товарищ Сталин. И он уже открыто прославлял кровь и убийства:

Ус залихватский закручен в форсе.

Прикладами гонишь седых адмиралов

вниз головой

с моста в Гельсингфорсе.

Вчерашние раны лижет и лижет,

и снова вижу вскрытые вены я.

Тебе обывательское

— о, будь ты проклята трижды! —

и моё,

поэтово

— о, четырежды славься, благословенная!

Или вот еще к чему призывал «лучший советский поэт»:

Белогвардейца

найдете — и к стенке.

А Рафаэля забыли?

Забыли Растрелли вы?

Время

пулям

по стенке музеев тенькать.

Стодюймовками глоток старье расстреливай!

Но, конечно же, не поэты все-таки сделали революцию в России и не их стихи стали ее главной причиной. Однако свою лепту они в нее, несомненно, внесли, много лет внушая, что насильственная смена власти, ее свержение есть нечто благородное, возвышенное и прекрасное. Что ради «высоких идеалов» стоит даже убивать и проливать кровь, что без кровопролития вообще не обойтись: «Дело прочно, когда под ним струится кровь».

Если уж на то пошло, то ЧК, расстреливая в подвалах заложников и «врагов народа», действовало, как это ни парадоксально, в строгом соответствии с этими «рекомендациями» русских поэтов. Вот уж действительно, «поэт в России больше, чем поэт!». И лишь когда реки крови были пролиты, миллионы убиты, огромная и могучая страна разорена, лишь тогда поэты, звавшие «на бой кровавый, святой и правый», опомнились. И стали писать о революции уже совсем другое:

С Россией кончено… На последях

Ее мы прогалдели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали,

Замызгали на грязных площадях,

Распродали на улицах…

Так писал укрывшийся в Коктебеле Максимилиан Волошин.

Но было уже поздно. В огне революции многие из тех, кто ее предсказывал, восторженно встретил, а потом прославлял, сгорели. Маяковский застрелился. Есенин погиб при странных обстоятельствах. Блока большевики не отпустили на лечение за границу, и он скончался в голодном и холодном Петрограде в страшных мучениях. Мандельштам умер в лагере, Цветаева повесилась от отчаяния в Елабуге. Бальмонт сошел с ума и скончался в клинике для душевнобольных.

Ни одного стихотворения про революцию не написал романтик Николай Гумилев. В Петрограде революционные матросы бешено аплодировали, когда он читал им свои стихи. Но его все равно расстреляли по подозрению в причастности к так называемому «заговору Таганцева».

В 1992 году Генеральная прокуратура РФ, расследовав дело, пришла к выводу, что никакого заговора не было – «заговор» сфабриковали. А многие из тех, кто в революцию все-таки уцелел, безвестно сгинули потом в эмиграции.

И в заключение снова о пророках и о некоторых итогах для стихотворцев революции. Пушкин, кстати, в зрелом возрасте свою позицию переменил и расстался с либеральными взглядами. А когда перед смертью прочитал записку от царя, то попросил: «Скажите государю, жаль, что умираю, весь был бы его…».

А уже в более поздние времена самым прозорливым, как это ни странно, оказался петербургский поэт-сатирик Саша Черный. Еще в 1906 году он написал:

Дух свободы… К перестройке

Вся страна стремится,

Полицейский в грязной Мойке

Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин,-

Воля улыбнется!

Полицейский! будь покоен —

Старый гнет вернется…

Все так в точности и произошло. Полицейских, правда, после революции назвали милиционерами, вместо всего 40 чиновников зловещего III Отделения во времена Пушкина появились десятки тысяч сотрудников ЧК, а потом НКВД, и о той свободе, которая была при «кровавом царском режиме», при большевиках поэтам осталось только мечтать. Ну, а чем у нас закончилась уже другая революция — перестройка, о которой, оказывается, говорили задолго до Горбачева, мы с вами тоже хорошо знаем…

Отрицательный опыт Варлама Шаламова

18 (5 по ст.с.) июня 1907 года, в Вологде, в семье священника родился Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», «Очерков преступного мира», автобиографической прозы, стихотворений. В лагерях и ссылках он провёл без малого двадцать лет.

Был он человеком сильным и смелым, не верящим в Бога, чтущим свой нравственный кодекс. Прозаиком Шаламов считал себя с десяти лет, поэтом – с сорока. Лагерный опыт он назвал отрицательным для всех, «с первого до последнего часа». Скончался Варлам Тихонович в Москве, в интернате для психохроников, 17 января 1982 года, отпет в церкви Николы в Кузнецах, похоронен на Кунцевском кладбище.

Открыв «лагерную тему» в 1956-м, советское руководство вскоре заговорило о ненужности увлечения ею, о необходимости подходить к теме «с исключительной ответственностью и глубиной», чтобы «такие произведения» не убивали веру в человека, а главное, не ставили под сомнение неизбежность светлого будущего под их руководством.

Зековская правда, став запретной, стала «главной тайной» сталинской эпохи и как бы главной её правдой, разумеется, не являясь таковой. Тема ушла в норы интеллектуального подполья, где и создавалась та взрывчатая атмосфера, которая в свой час и обрушила здание Советского Союза – красной ипостаси Руси…

Попытки проветрить подполье – оказались делом глупым.

Кто помешает нам пофантазировать «в сослагательном наклонении»?!

Напечатали бы всё – фантазируем – в 1960–1980-е, обговорили бы и осмыслили, так и было бы правильно, и стояло бы здание; из ХХI века – ясно видится. И до покаяния бы дошло – не только «за 37-й год» или за «дело врачей», о чём пекутся либерал-русофобы. Но за грехи глубинные – за допущение убийства царя, за богоотступничество…

Церковь и поныне устами святителей, старцев и патриархов велит каяться: «Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его»… «Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян…».

Причём здесь Шаламов?

«В религию мы не верим…»

Много раз в своих писаниях Варлам Шаламов на разные лады повторяет, порой как будто и с сожалением: «Сам я лишён религиозного чувства»; «В религию мы не верим»; «Я не религиозен. – Не дано. Это как музыкальный слух: либо есть, либо нет»…

В мегацикле «Колымских рассказов» есть любопытная история, которая могла бы стать отправной точкой для нового взгляда в судьбах разных людей. Шаламов услышал её в Бутырской тюрьме в 1937 году. В «Лучшей похвале» он передаёт задушевный рассказ эсера Андреева, который в 1921-м был осуждён на далёкую ссылку и с неделю прожил в северной заснеженной деревушке, следуя к месту назначения, «где ссыльных целая колония – семь человек… Два комсомольца-анархиста, муж и жена, два сиониста – муж и жена, два правых эсера – муж и жена. Седьмой – православный богослов, епископ, профессор Духовной академии… Все друг с другом во вражде… Бесконечные дискуссии, кружковщина самого дурного тона. Страшная жизнь…». Через два года бывшему бомбисту вновь довелось проезжать через ту деревню. «Все ссыльные здесь – все семь человек, никого не освободили… Так вот – все шесть человек приняли православие. Епископ всех их сагитировал, этот ученый профессор. Молятся теперь Богу вместе, живут евангельской коммуной». Бывший эсер-террорист воспринял эту историю как казус, и раздражён ею, вот и Шаламов ни в чём не был поколеблен. «Действительно, странная история», – говорит он.

Никаких ошибок

При этом Шаламов повсюду примечает проявления жизни, ему недоступной. Через годы, вспоминая Москву 1924 года, когда он юношей попал на демонстрацию (в тот день «увидел впервые Троцкого»), мельком отмечает, что «Иверская действовала вовсю, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеждах отбивали бесконечные поклоны». Бесконечные – риторика порой та ещё. Но без оскорблений, что Шаламова и отличает от многих, утверждающих своё неверие злобой.

В молодости Шаламов был революционнее эпохи, когда, по словам Троцкого, уже «свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции». В 1927-м, в день десятилетия Октября, Шаламов, «опоздавший к штурму неба», участвовал в демонстрации оппозиции, проходившей под лозунгами «Долой Сталина!», «Выполним завещание Ленина!».

Первый срок, три года, он получил в 1929-м (ему 22 года, Троцкий выслан за границу), второй – в 1937-м (ему 30, ледорубы для Льва Давидовича и колымских широт уже заточены). В «деле» была поставлена страшная литера «КРТД» – контрреволюционная троцкистская деятельность, что «хуже всякой измены родине».

«С первой тюремной минуты, – пишет Шаламов, – мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой «социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить…» Он видел себя «участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни».

Увы, мы точно знаем, – шло истребление не только той группы, убиралось всё, что вообще что-то помнило о прошлом и могло быть потенциально опасным в среднесрочной перспективе.

…Автор этих заметок придерживается того простодушного христианского взгляда, что послереволюционный атеистический режим – наказание самих себя своим богоотступничеством. Не пожелали жить горним, пожили под горцем, бичом Божиим, который исполнял своё дело спасения Руси теми методами, какими владел. А если бы «свинцовый зад» не перевесил революцию?

Точно ли девятый круг ада описал Шаламов? Может, срединный: Троцким мыслилось всё радикальней – ни института семьи, ни института государства…

…Удивляться не приходится, что сын священника – революционный радикал. В духе времени. По словам Шаламова его отец, в недавнем прошлом миссионер на Аляске, был «чрезвычайно активный общественник», «участвовал в митингах», боролся за свои права «с архиереями, которые, на грех, приезжали один черносотеннее другого», дружил с ссыльными всех мастей. После революции о. Тихон оказался в обновленческом расколе. Но, что точно не лишено оригинальности, Тихон Николаевич «уверял, что будущее России в руках русского священства, и именно русскому священству сужден самой судьбой путь государственного строительства и обновленчества – и государственных реформ, и личного быта». Однако повестка дня была совершено иной. Реформы выпало осуществлять другим людям – и государственные, и семейно-бытовые. Большая семья бывшего священника вскоре была размолочена вдребезги, сам бывший священник ослеп и умер в голодной нищете.

Автопортрет в тайге золотой

Завершая автобиографическую «Четвёртую Вологду», Шаламов вновь повторяет: «Я не верю ни в чудо, ни в добрые дела, ни в тот свет». Хотя был он свидетелем и первого и второго, вероятно, и третьего. Не верит он и в искусство: «Искусство не облагораживает, не улучшает людей. Ничему не учит и литература». Его мучит глубинная мысль: «Как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе, прийти к Освенциму, к Колыме». Замечает: «Это не только русская загадка, но, очевидно, мировой вопрос». При этом Шаламов упорно думает о «новой прозе», какой ей должно быть. Если не описательностью, то чем может быть достигнута абсолютная достоверность? Зек верит в реальность документа. С документом можно спорить, но документ – это абсолютная реальность. Он верит в документ как в высшее художественное слово. Отсюда: «Выстраданное собственной кровью входит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта». Это и в манифесте: «Новая проза – само событие, бой, а не его описание. То есть – документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ».

Как образчик – небывалый в литературе автопортрет в «Тайге золотой»: «Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочная в шестидесятиградусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость… Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах – я уползу под нары, вниз…».

Это происходило о том месте Отечества, где автор этих заметок жил двадцатью годами позже и провёл там волею судьбы часть своего счастливого детства и часть глупой юности. Шаламов написал: «Малая зона Сусумана 1945 года – одно из моих больших сражений за жизнь». Там, в Сусумане, благодаря воле, наметился его путь к спасению: «Я выжил, вышел из колымского ада только потому, что я стал медиком, кончил фельдшерские курсы в лагере, сдал государственный экзамен».

Полувертикаль. Про ад

Художественный мир Шаламова «почти двухмерен» (без Бога). Почти – потому что вертикаль есть, но нацелена не в небо, в бездну. «Дорога в ад», «Причал ада», – названия рассказов. В прозе и стихах россыпь адских ассоциаций: «Кажется, прошел и десятый круг ада, оказывается, есть круги еще глубже»; «Текут потоком горьких слез / Все реки ада»…

Демоны бездны это вовсе не «начальники», но блатари. Если с первыми могут быть установлены какие-то человеческие отношения, со вторыми – исключены.

«Очерки преступного мира» Шаламова – совершенно новый взгляд на «воровскую тему». Он винит литературу, которая романтизировала мир воров, всех этих фартовых налётчиков, карманников, фармазонов, тех, в чьих жилах течёт «жульническая кровь».

«Неисчислимы злодеяния воров в лагере, – говорит он в «Красном кресте». – Несчастные люди – работяги, у которых вор забирает последнюю тряпку, отнимает последние деньги, и работяга боится пожаловаться, ибо видит, что вор сильнее начальства. Работягу бьет вор и заставляет его работать – десятки тысяч людей забиты ворами насмерть. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской идеологией и перестали быть людьми… Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в них человеческое. Блатные же – не люди». Это о тех, кто ведёт борьбу с человеком именно как воплощённые бесы, чьё честное слово («честное слово вора!») – абсолютная ложь.

Последние слова «Очерков преступного мира»: «Блатной мир должен быть уничтожен!». В этом – словно бы отражение традиции, но в материальном, земном воплощении того, как отшельник воюет с бесами.

Мегацикл «Колымских рассказов» завершается в тот момент, когда автор, подъезжая к Ярославскому вокзалу, слышит шум, городской прибой Москвы, завершается словами: «Я возвращался из ада».

+++

Шаламов умер тяжёлой смертью. Он угадал, в нём был пророческий дар:

Под Новый год я выбрал дом,

Чтоб умереть без слез.

И дверь, оклеенную льдом,

Приотворил мороз…

В мороз, раздетого, его перевозили из Дома инвалидов и престарелых N9 в Интернат психохроников № 32. Новый дом был «выбран» действительно под Старый Новый год, в котором он и скончался от воспаления лёгких через несколько дней, в воскресение.

+++

После Хиросимы и Колымы «роман умер, – говорит Шаламов. – И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму».

Но он пишет мегацикл «Колымские рассказы», собственно, особый роман – роман, как бы взорванный атомной бомбой и мгновенно замороженный в вечной мерзлоте.

В нём, в его искривлённых и разорванных пространствах, можно какое-то время жить. Там, как и во всякой страшной русской книге, есть воздух и солнечный свет.

http://www.stoletie.ru/kultura/otricatelnyj_opyt_varlama_shalamova_892.htm

Добавить комментарий